(crédit image: Mathieu Bouvier / Céline Cartiller / kom.post

There is no desert island, Film 2011)

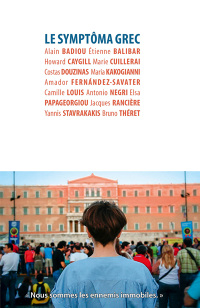

PRÉSENTATION DE SYMPTÔMA GREC

LE SYMPTÔMA GREC

3 NOVEMBRE 19H – 21H30 à la maison del’Amérique Latine / édition Lignes

Du 18 au 20 janvier 2013 s’est tenu à l’université de Paris 8, Saint-Denis le colloque intitulé « Le Symptôma grec », en présence de plusieurs penseurs éminents et d’activistes de plusieurs pays. Cette rencontre publique plaçait les intervenants dans la délicate situation de devoir penser notre temps, aux conditions de la philosophie ou de leurs disciplines universitaires respectives.

Présentation du Symptôma grec le 3 novembre à la Maison de l’Amérique latine.

Les textes qui composent ce volume correspondent à une partie des interventions prononcées à l’occasion du colloque organisé avec l’université Paris-8 sous le titre « Le Symptôma grec » en janvier2013. Il s’agissait alors de s’efforcer de penser dans et sous condition de la circonstance politique, au plus près de l’actualité, sans disposer de la distance nécessaire et de la prudence qui président habituellement aux manifestations académiques. La rencontre a rassemblé des penseurs européens de plusieurs pays, en majorité des philosophes, des économistes, des historiens et d’autres membres du vaste domaine des humanités – mais aussi des artistes, quelques-uns venant de l’autre côté de la Méditerranée, et en particulier de la Tunisie post-printanière.

L’idée de ce colloque est née dans le contexte d’un début de mobilisation en France et en Europe en solidarité avec le peuple grec. L’appel des intellectuels et artistes européens « Sauvons la Grèce de ses sauveurs » l’avait précédé, ainsi qu’un certain nombre de meetings politiques et d’autres manifestations du même ordre. La question s’est alors posée de savoir s’il serait possible de faire un pas autrement : quand un colloque est censé « penser », et qu’un meeting politique est censé « agir », notre volonté était de tenter de se tenir dans l’entre-deux, de défaire le partage entre le lieu de la théorie et celui de l’action ; faire ce qu’on ne sait pas faire, et par là, laisser la question de ce qu’est « faire » se poser.

Il serait maladroit de prétendre définir ici, en quelques mots, ce que nous entendions sous le nom de « symptôma grec » que nous avons soumis à la réflexion des intervenants. Deux remarques, seulement. L’usage du mot « symptôme » comporte une note ironique qui fait écho à la discursivité dominante d’une politique médicalisée. Il ne s’agissait certes pas de disputer la posture du médecin à nos techniciens experts, ni de prescrire des nouvelles thérapies – « alternatives » – aux maux dont souffrent les peuples européens. En même temps, si l’ironie se réfère à une certaine négativité, l’appel du colloque répondait non seulement à l’urgence de dénoncer une prétendue thérapie – plutôt un traitement de choc ! –, mais aussi à celle d’articuler une autre idée de la « santé ». Ainsi, il ne s’agissait pas seulement de s’indigner, mais de s’exposer au risque des nouvelles positivités. Plus que de faire parler le symptôme, ou de lui faire avouer sa vérité depuis une position extérieure de maîtrise, il aura été question… que le symptôme parle : de l’Europe, des nouveaux mouvements d’émancipation qui se lèvent, de la création artistique, de la monnaie politique, etc.

« Grec » n’est ici qu’un marqueur de la circonstance. Le symptôme ne parle jamais une langue maîtrisée, mais toujours à apprendre. De tout ce qu’on sait de ce monde, dans ce monde, il n’y a crise – non pas leur crise, celle qu’ils nous font subir, mais une crise que nous pouvons subjectiver – que là où quelque chose « troue » le savoir. Là où nos catégories de pensée se suspendent. Là où le geste de l’artiste tremble.

Le symptôme universitaire

Derrida aurait été pour le moins surpris d’être cité par Valérie Pécresse, ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en janvier2009 en défense de sa loi sur l’autonomie des universités (dite « loi LRU ») : « “Professer, c’est s’engager”, écrivait Jacques Derrida dans L’Université sans condition. L’heure est venue de reconnaître pleinement cet engagement à la fois individuel et collectif, de faire confiance à l’université et aux universitaires. » Faudra-t-il cesser de s’étonner qu’un auteur soit une nouvelle fois récupéré pour lui faire dire ce qu’on veut lui faire dire ? Ou qu’aujourd’hui, dans le langage du libéralisme dominant, « autonomie », pour une université, se traduise par l’ouverture au marché, l’instauration de systèmes d’évaluations pour son financement, la mesure de ses performances en termes de rentabilité, et ainsi de suite ?

La riposte à l’injonction de « s’ouvrir » toujours davantage au marché ne peut cependant être de l’ordre d’une clôture conservatrice. À l’heure du démantèlement des sciences humaines dans le devenir managérial de l’institution, le « symptôma grec » devait se tenir dans un lieu opérationnel où la question de l’Université, de ses limites, et de son ouverture au dehors serait posée. C’est ainsi que se côtoyèrent des professeurs d’université, des penseurs de renommée mondiale, des enseignants vacataires, des étudiants, des journalistes, des artistes accueillis par les hautes institutions de la culture ou au contraire très éloignés de celles-ci. Si Derrida a pu être récupéré pour soutenir une réforme néolibérale, nous pouvons continuer d’essayer de le lire :

« Par “université moderne”, entendons celle dont le modèle européen, après une histoire médiévale riche et complexe, est devenu prévalent, c’est-à-dire “classique”, depuis deux siècles, dans des États de type démocratique. Cette université exige et devrait se voir reconnaître en principe, outre ce qu’on appelle la liberté académique, une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire, plus encore, le droit de dire publiquement tout ce qu’exigent une recherche, un savoir et une pensée de la vérité. […] L’université fait profession de la vérité. Elle déclare, elle promet un engagement sans limite envers la vérité. Sans doute le statut et le devenir de la vérité, comme la valeur de vérité donnent-ils lieu à des discussions infinies […] Mais cela se discute justement, de façon privilégiée, dans l’Université et dans des départements qui appartiennent aux Humanités. »

« Université moderne », « modèle européen », « États de type démocratique ». Nous voici en plein symptôma grec ! L’Europe au bord de la rupture, dans une cacophonie continuelle entre dirigeants à courte vue électorale, engageant des « plans de sauvetage » plus rigoureux que ceux du FMI, contraignant des États de type démocratique (Grèce, Espagne, Italie, Portugal) à entériner des mesures anticonstitutionnelles dans un processus de dé-démocratisation tous azimuts. Au menu : épuisement de l’État-social et retour à l’État-gendarme, démantèlement des services publics, du droit du travail, retour en force de politiques antimigratoires les plus violentes et cruelles, verrouillage musclé de la presse…, et dans les universités de plus en plus « autonomes », les départements des Humanités tombent comme des mouches.

Derrida écrit que l’« université exige et devrait se voir reconnaître en principe, outre ce qu’on appelle la liberté académique, une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition ». S’agissant bien d’un principe, une chose paraît sûre cependant : ce n’est pas à l’État qu’il faut demander d’en être le garant. Le geste philosophique de Derrida se caractérise par un travail minutieux et constant pour déclasser les affaires classées. C’est ce que désigne l’expression « déconstruire les oppositions » lorsqu’elle ne se réduit pas à un jargon pour initiés. Au fond, il s’agit de sortir des divisions depuis trop longtemps constituées : Juif/Arabe, démocratie/totalitarisme, homme/femme, etc.

En ce sens, l’enjeu consisterait à présent à « déclasser » l’opposition État-marché quant à l’Université et à la liberté de penser. Il n’y a pas : d’un côté le conditionnement de l’université à la loi du marché ; de l’autre, une liberté inconditionnelle garantie par l’État. S’il existe aujourd’hui un risque pour le peuple universitaire, c’est bien celui de se limiter à la défense de ce qui subsiste de l’État social, tout en accumulant mélancoliquement défaite sur défaite, et de se retirer dans la sphère du travail universitaire afin d’y poursuivre souterrainement le travail de la critique.

Crise et critique

Qu’en est-il de notre présent de « crise », comme réalité construite ; qu’en est-il de la pensée critique comme « mise en crise » de ce qui est acquis et ritualisé par les normes ? Si la politique opère par séquences, l’un des signes de sa manifestation est l’apparition, sur la surface des discours, d’un mouvement de critique de la pensée critique. Il s’agit moins de la multiplication de discours critiques que de la remise en question, multiforme et disparate, de ce qu’est un discours critique.

Penser le nouveau, cela implique d’entretenir un dialogue de fidélité et de trahison avec ce qui a été déjà pensé, afin de faire place à ce qui n’est pas encore pensable. Si mai 68 se trouvait à la clôture d’une longue séquence politique, aujourd’hui, c’est une nouvelle séquence qui semble s’ouvrir. L’idée de « Symptôma grec » était de faire se rencontrer et dialoguer entre eux certains des acteurs et penseurs issus de mai1968 – qui ont forgé des concepts pour penser le radicalement nouveau et ont vu la précédente séquence se clore – avec des participants des mouvements qui ont fleuri ces dernières années, de la Puerta del Sol à la place Syntagma.

On sait que le moment « 68 », s’est accompagné d’un important chamboulement, à la fois dans les institutions et dans l’ordre du discours. Pour ce qui est de la pratique philosophique, une génération de philosophes a radicalement remis en cause l’académisme philosophique. Une multitude de gestes pour sortir la philosophie de l’institution, d’une certaine forme de discours, d’une manière de faire, voire d’une position régalienne au sein de la parole universitaire. En tout cas, pour ne citer que certains d’entre eux, de l’Histoire de la folie à La Nuit des prolétaires et La Carte postale, les conditions de possibilités de ce que peut être un livre de philosophie ont été complètement bouleversées. Puis les « nouveaux philosophes » sont apparus. Qu’ont-ils fait ? Réponse de Deleuze (abrégée en trois points) :

– remplacer le livre par le marketing intellectuel ;

– construire un sujet d’énonciation à partir de « la haine de 68 » ;

– mettre la victime au centre de la politique et se faire martyrologues.

Il s’agissait d’une certaine manière de nouer entre eux la logique du marché et l’abandon de toute idée de changement, regardée comme meurtrière et barbare, au nom d’un humanisme réinventé où les victimes du passé viendraient verrouiller toute possibilité présente et à venir. Les nouveaux philosophes firent – et font – système de l’idée que les révolutions tournent mal. Ils constituent, d’une certaine manière, l’équivalent intellectuel de TINA (« There Is No Alternative »), le fameux dogme thatchérien dont la domination semble désormais sans partage.

Or le moment réactionnaire des nouveaux philosophes s’est redoublé d’une restauration au sein même de l’Université. Des kilos de langage, des quantités de conférences, des tas de thèses et de livres on ne peut plus scolastiques et canoniques assimilent et normalisent tous les gestes critiques articulés dans la séquence précédente. Ainsi venu le temps des experts de la « pensée critique », des professeurs de Foucault, de Deleuze, de Derrida, etc. Comme le marché, le discours universitaire semble pouvoir tout assimiler.

Cette question adressée à Deleuze revient comme un spectre :

« – Quand tu dénonces le marketing est-ce que tu milites pour la conception vieux-livre, ou pour les écoles ancienne manière ?

– Non, non, non. Il n’y a aucune nécessité d’un tel choix : ou bien marketing, ou bien vieille manière. »

Ce qu’on pourrait résumer comme une maxime politique nous venant du passé, auquel il s’agirait de construire encore une durée : n’abandonner l’avenir ni à l’État, ni au marché.

Aujourd’hui, les micro-luttes localisées ne suffisent pas. La violence de l’attaque est telle que nous ne faisons que reculer. La recherche de nouveaux rassemblements, c’est aussi la recherche de nouveaux tissages pour fabriquer du commun, de nouvelles manières de « faire texte » en dehors des textes.

Plusieurs projets d’édition (grec, espagnol, anglais) ont émergé à partir des textes du colloque. À chaque fois, le choix des textes, leur montage, le format de publication, étaient différents. La question de l’organisation se pose de manière effective là où il s’agit d’organiser les suites de ce qui a eu lieu en restant fidèle à son principe. Notre point de départ était de ne pas construire un colloque « réussi » où finalement

nos oreilles entendraient ce qu’elles sont habituées à entendre. Où les gens se rassembleraient de la manière habituelle. Où les gestes ne trembleraient pas mais sont imprégnés de maîtrise. Et parfois même d’un savoir aussi mélancolique qu’accumulé, d’un monde impossible à changer.

Table

Maria Kakogianni Essayer encore. Rater encore. Rater mieux

Étienne Balibar Comment résoudre l’aporie du « peuple européen » ?

Marie Cuillerai, Maria Kakogianni Bancocratie

Bruno Théret Pour un fédéralisme monétaire européen

Elsa Papageorgiou La crise sociale totale et le retour du fascisme

Yannis Stavrakakis La société de la dette : la Grèce et l’avenir de la post-démocratie

Howard Caygill Résister à l’escalade : l’image de la villa Amalias

Costas Douzinas La résistance, la philosophie et la gauche

Antonio Negri De la fin des gauches nationales aux mouvements subversifs pour l’Europe

Amador Fernández-Savater Politique littérale et politique littéraire

Maria Kakogianni, Jacques Rancière Dialogue précaire

Alain Badiou L’impuissance contemporaine

Camille Louis Symptôma, suites